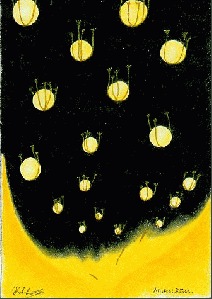

西遞村系列 / 應天齊 / 版畫

1990年之前我去北京好幾趟,想見的人全見到了。就連當時在紐約的陳凱歌,都在北影廠巧遇,那天我正推了個自行車準備去找他的父親陳懷凱聊天去。

只有阿城我沒有見到,非常之遺憾。

沒想到卻在L.A.圓了這個夢。

我書看得並不多,傾慕的作家也不算多,但喜歡起來就是要山盟海誓的那一種,雖不至於去翻人家垃圾筒,但總要想辦法見一面,說上幾句話,彷彿因此,我這樣毫無理由的狂熱就可以有個註腳有了出口。

去美國之前,我的老師DANNY 給了我阿城的電話,但我一直沒有打,直到自己完全安頓下來以後,就有那麼一天,心血來潮,我撥了這一通想了好多年的電話。

其實我臉皮很薄,向來用的是一種巨大的疏離支撐我的嘻皮笑臉。

就如同我前面的描述, 阿城接到我的電話,語氣有點遲疑,很好,我更不安了,還很雞歪的問人家:我這樣會不會打擾到你?

阿城很誠實地告訴我:哎呀! 這話不好說。

我繃不住笑出來了,所有的緊張忐忑不翼而飛,心想:阿城這麼可愛!不見到他這世人我不甘心吶!

老實說,我已經忘了當初阿城住在哪裡,甚至哪一個方向。我忙著不停的迷路,下錯公路的出口,沿途被一種奇異矇矓的快樂佔據,我也早料到自己會迷路,所以多給了自己一個鐘頭,即使迷路,我也要給自己時間,給時間予時間,安心的迷路,千萬,別驚慌。

記得電話裡阿城告訴了我怎麼走,好像是10號接405 還是605 ?我畫了一張地圖,但如今我的電話簿裡筆記本裡都是地圖,阿城巧妙地湮沒了。

我私自以為,文學家的生活充滿了人生五穀龐雜,日常的隱喻,亦充滿了追尋的線索,追尋的樂趣。所以我的常常迷路,想必也有點文學的象徵或隱喻。面對阿城我有的就是一個最小最純粹的讀者的喜悅,這份喜悅將我還原到很基本的情感裡,我一直看到自己很純淨的那一部分,是這事震動我。

然而我仍想試著去解釋一下,關於我這個迷路 queen 的宿命。只要去到一個新的地方,我一定要迷一下路表示一下,好像郵票得蓋個郵戳,信才寄得出去一樣的道理,再詳細的地圖也救不了我。搞不好我潛意識裡還挺寧願自己迷路。

回到探訪阿城的路上,又好像走的是5 號 freeway,anyway , 光是在freeway 上我就用掉了迷路的20分鐘,沒關係,我一點不急。好不容易找到正確的方向,路名也對了,我終於放心大膽的開下去,邊聽著我最愛的槍與玫瑰,走上了一條山路,慢慢接近了我要找的門牌號碼,太好了我早到了20多分鐘呢!

我想去附近逛逛吧!太早到不也很奇怪嗎?於是我就一直開下去,不!是開上去。

去過L.A.的朋友大概都有印象,其實它是很鄉村景色的。給人的視覺感受寬闊而明亮,房子大大的,漂漂亮亮的,草皮整整齊齊,碧綠碧綠的。但我正在走的這條山路,卻推翻了我之前我所有的主觀想像。

雖然是正午時分,赤燄當頭,可風大得不可思議,吹動起兩旁的樹影綽綽,彷彿長長的蛇延著路吐出蛇信,吞食著陽光,鬼影幢幢陰風慘慘。

我是挺怕蛇的,童年時不小心抓到蛇的毛骨悚然仍揮之不去。所以我也不囉嗦,立馬調了車頭往回走。也許心裡有了那條蛇的盤據,我竟然一路衝下山,居然就錯過了阿城的家,又回到了公路口,發現這個錯誤時我差點哭了出來,天吶,只剩下五分鐘了,我怎麼可以笨到比預算多一個鐘頭的遲到都不夠呢?是我最最最喜歡的作家欸!等好幾年才實現的心願,眼看就要被我自己的迷糊搞砸了,我真想痛罵自己一頓。

可是先找路吧。

每停在一個STOP SIGN前面,我便深呼吸一下,終於正確無誤的停在阿城家門口。

我的第一眼印象既目瞪口呆又會心一笑;阿城之所以是阿城,連他院子都這麼說。

當然在參觀他的院子之前,我先衝去敲他的門,因為我還是遲到了幾分鐘。結果在門上發現阿城留了一張紙條給我-林小姐:我去加油,二十分鐘以後回來。

署名鍾阿城。

當場我鬆了口氣,而且馬上開心起來。因為我可以好好地逛逛他的草原,同時,好好想想待會要跟人說什麼。不過我真的好想把那張紙條收進皮夾裏作紀念,拿起又放下,拿起又放下,萬分煎熬。出於一種莫名其妙的矜持,我還是沒有拿,我也知道這輩子都會為這事後悔不已,然而我就是沒法拿。只好假裝自己蠻有家教,閒閒地,逛起他的院子來。

阿城的草原真是一種理直氣壯。

哪有人能在美國養得出這樣荒湮蔓草的景象?橫眉豎目的亂草,毫不客氣得長,滿園的蕭蕭落葉中,站了一個斷頭兵馬俑,頂天立地似的。我簡直為這奇異的風景所折服,傾倒,小心翼翼的走到兵馬俑前面,蹲下去,東看看,西看看,忍不住問:喂!是阿城把你從中國帶來的嗎 ?

他當然不會回答我,因為他沒有頭,他不想。

屋前屋後逛了一下,我沒好意思拍照。記得有一次在上海要幫沙葉新拍照,他抵死不肯,還反問我:妳認識黃德北嗎 ?

這是一段六四的往事,自此以後,我若想拍照,一定先問過主人的同意,有的我認為是朋友的層次,那更不要想了。

但我現在真的很後悔我沒有拍照,影像記憶虛無縹緲,欲語還休,我只記得我走到他的房子後面,看了一會兒屋頂木頭的花紋,深咖啡色的木頭,還有一點香,不能再往上爬了,萬一他回來,看到客人怎麼在屋頂上?

哎呀這麼一想,我趕快老鼠一樣溜下阿城的屋頂。

在他正門口有張木匠的工作檯,堆滿了工具,彷彿主人才離開了一下下,所有的東西猶浸在一種溫熱中,嘰嘰喳喳的,陽光下肥皂氣泡似的蒸騰起來,隱約中我聽到歡笑的聲音。坐在工作檯的旁邊我像貓一樣的懶懶趴在陽光裡,一邊細細品嚐空氣裡細緻飄渺的的幸福感。

金光下閃爍魔幻地,一輛金龜車慢慢駛進,那還真是一種不好說的顏色,介於藕色土色肉色的中間,我一看就開心了。

阿城回來了。

他給我的第一個感覺是『很冷很利的眼睛』,但人卻是友善的。為了有別於我可能給他的"台灣讀者"之既定想像,我想我還是別問些蠢問題吧!那些蠢問題可能早被人問過800遍了,我不能也不想製造雙方的痛苦。

所以我第一句話問他,美國蓋房子跟大陸有什麼不一樣?這是從他門口那張大工作檯得來的靈感。

於是,阿城的眼睛突然亮起來,一點微笑掛在嘴邊了,嘩啦啦講了一下,談話氣氛也就自然柔和了起來。

其實我們是瞎聊。聊 Danny,崔健,侯孝賢,我們共同認識的朋友,聊到老崔時我們兩人臉上都有" 沒錯沒錯就是他! " 那種表情。因為他那高麗棒子的火爆脾氣,發作時挺嚇人。

我記得有一首歌是阿城的詞崔健唱的,什麼,江水流不到頭,好酒一杯不留,明天再也不走,老子要妳回頭……那歌兒真好聽,真蒼茫。應該從來沒有發表過吧!他倆的合作應該也是歷史上空前絕後的相逢吧。

聊著聊著他冷不防問我,喜歡哪個中國作家?

我不好意思說『你』,只好說馮夢龍。說完自己馬上羞紅了臉。

聊了一會兒他突然正色對我說:我中文不好。臉上並沒有嘲笑的意思,反而接近一種『唉』的表情。

我就忍不住笑出來了,自然接口道:唉!那怎麼辦啊?

他也笑了。

話說我們正聊得開心,他想起要去 down town 移民局辦事,問我要不要一塊去。

我說:好啊好啊!於是坐進他的金龜車,開始發出真正屬於我的疑惑。

我問他:這車是不是你自己漆的?

他一點不意外我的問題。他說這車是他自己一個零件一個零件拼裝成的,當然顏色也是他自己上的。

說的也是,除了阿城還有誰能有那樣的顏色呢 ?

它幾乎只是一種無法察覺的,渾然的,難以界定的,神閒氣定的顏色。我覺得理所當然就是阿城的顏色。

一路上又聊了什麼老實說我全忘了,但見光陰如砲彈,一會兒辦完事,我們又嘟!嘟!嘟!乘著小金龜車從 down town回到阿城家。坐了一下,阿城的兒子游完泳回來了,老婆也回來了,一家人要準備吃飯,我趕緊起身告辭。雖然阿城留我下來吃水餃,但晚上還有班,只能忍痛作罷。

四年後,五月的時候,在忠孝東路SOGO 門口,我又遇見了鍾阿城。

我大聲叫他"鍾阿城"。

他徹底被我嚇住了,露出一種空茫的表情看著我。彷彿迷了路般。

我便簡單扼要,比手畫腳地告訴他,L.A.的那次拜訪;他的斷頭兵馬俑,和他的金龜車,阿城還是想不起來,然而臉上逐漸露出一點佩服的表情。

我心裡既得意又覺得幸福極了。

在記性與忘性的拉拒裡,我有緣,跟這位親愛的小說家錯身而過,留下彼此狐疑的一瞥-這何嘗也不是一種文學的,獨特的迷路─迷路在阿城荒湮漫草的異國歲月,斷頭兵馬俑的凝望裡,流浪在自己年輕的追尋,漸漸遠去,虛化的背影裡。

每想到這兒,我就有了最單純的喜悅和勇氣,對文字這件事,也對我自己。